- プレスリリース

植物の「暮らし」によって気孔の作り方が違う仕組みを解明

植物の葉の表面にある気孔は、様々な気体の通り道となることで、植物が生きていく上で不可欠な構造です。この気孔の作り方は植物の種によって様々であることが古くから知られていましたが、その背後にある遺伝的な仕組みや、違う作り方をすることにどんな意義があるのかはこれまで知られていませんでした。

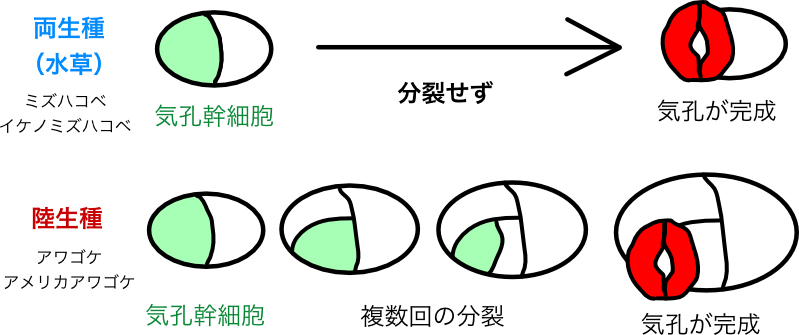

塚谷班代表の塚谷裕一教授(東京大学大学院理学系研究科)らの研究グループは、オオバコ科のアワゴケ属というグループの植物で、この謎を解く鍵となるような現象を発見しました。アワゴケ属には水中と陸上の両方で生育できる水草(両生種)と、陸上のみで生育する陸生種の両方が存在します。研究グループは、アワゴケ属の両生種と陸生種では気孔の作り方が異なることを発見しました。陸生種では気孔のもととなる細胞(気孔幹細胞)が複数回分裂してから気孔になるのに対し、両生種の気孔幹細胞は分裂せず、直接気孔になっていました。これは、生育環境によって最適な気孔の作り方が違うことを示唆する結果です。

加えて研究グループは、気孔幹細胞の分裂を維持する遺伝子と、その分裂をとめる遺伝子に注目して解析を行ない、各遺伝子のはたらくタイミングがアワゴケ属の各種で異なることを発見しました。両生種では、この二つの遺伝子がほとんど同時にはたらいていました。そのため両生種では気孔幹細胞の分裂が起こらないと考えられます。

本研究は、植物の種ごとに気孔の作り方が異なる仕組みを初めて明らかにするとともに、気孔の作り方を栽培環境に応じてコントロールするという農業応用の新たな方向性を提示しました。

図1 :本研究で見出されたアワゴケ属における気孔の作り方の違い 本研究では、オオバコ科アワゴケ属に属する両生種(水草)のミズハコベとイケノミズハコベでは気孔のもととなる気孔幹細胞が分裂せずに直接気孔になる一方(上)、陸生種のアワゴケとアメリカアワゴケでは気孔幹細胞が複数回分裂してから気孔になる(下)ことを発見した。

詳細は東京大学のHPをご覧ください。

URL: https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2021/7287/

英語版URL: https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00170.html